|

| 大风让武有海的巡线过程变得异常困难。他每天徒步行走的距离约5公里。 |

“C罗,运水车来了,咱们去接一下吧。晚上终于可以洗个澡了。”3月10日,了墩站的武有海对同事罗贵庚说。

C罗是了墩站调度罗贵庚的外号。上学时踢得一脚好球的他,来到站上后就没再碰过足球。

了墩站隶属于西部管道公司新疆输油气分公司。这里方圆数十公里荒无人烟,地处新疆著名的十三间房“百里风区”腹地,了墩站因此被管道人戏称为“风站”。平均年龄不到35岁的25位80后,常年工作在这里,生活在这里,坚守在这里。

|

| 就着一杯热水,一根火腿肠再加一块方便面,就是武有海巡线时的午餐。 |

“了墩站的任务是接收上游输送来的原油、成品油和天然气,经过滤、增压后输送到下一站,同时巡护包括双兰线和西二线在内的306公里长的管线。”27岁的高胜驰告诉记者。

2009年,了墩站建成时没有生活区。高胜驰与20名创业者寄宿在4公里外的了墩火车站的一间库房里。对于那时的记忆,有连续工作18个月的日夜,还有发不出短信的手机;有休息时被翻得卷了边的旧杂志,还有晚上饿了只能忍着的无奈。现在,他们已经住进两层楼的公寓里,有电视、电话和网络,还有健身房。高胜驰说:“虽然和城市没法比,但日子真是好多了。”

|

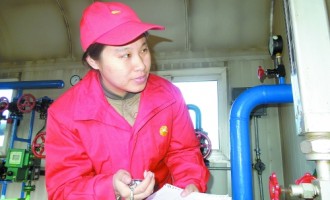

| 除了对管线的巡护外,站内每天的4次巡检是雷打不动的。每天21时和4时,员工都要对站里的设备进行巡检。图为武有海(右一)、任伟、罗贵庚(左一)正在检测阀门是否漏气。 |

小环境慢慢改变,大环境却难以改观。“七级八级稀松平常,九级十级刮走地皮,十一十二人间地狱。”流传的顺口溜,是这里的真实写照。

了墩站生活区刚建好的时候,大风刮一次围墙倒一次,围墙倒一次厚度加一次,一来二去,围墙加厚到了50厘米。有人戏言,如果再加厚,外墙就要变城墙了。

“我的工作主要是巡护管线,每天都要检查辖区里的几个阀室,还要抽检管道沿途处于风口的几个电桩。C罗负责调度工作。”武有海介绍着他和C罗的工作情况。

|

| 夜间温度较低,天然气管线容易发生冻堵,因此,夜班人员要格外注意屏幕上管线和阀门的数据变化。图为2时高胜驰在值班室注视着屏幕上的参数变化。 |

武有海巡线时要经过一个叫十三间房的地方,是个风口。每年平均12级以上的大风天有140天,曾经有过狂风刮翻火车的事件。有次巡线,遭遇大风,汽车后挡风玻璃被吹起的石子打了个稀烂。武有海只能摸黑躲进附近的阀室,没水没电待了一夜。

皮卡车不能经过的地方,就得徒步巡检。武有海自嘲地说:“还好我比较重,不至于被风吹跑。”在大风里工作不是件容易的事,每走一步都要费很大力气,还要注意随身带的仪器不要被吹跑。武有海的皮肤因长时间风吹日晒变得黝黑、干裂。对此,他很淡然:“结了婚,有了娃,这些哥都不在乎。”

|

| 任伟每次休假回家都要经历儿子对自己由陌生到不舍的过程。任伟手机里存着许多3岁儿子的照片。 |

2009年以来,了墩站的80后驻守在这里,与风为伴,与寂寞相依,用青春与汗水呵护着千里“国脉”安全畅通,让远至上海、香港的百姓灶头闪耀蓝光。