天下黄河富宁夏,拥有着黄河水灌溉之利的塞上江南地区还盛产着一种生产煤质活性炭的优质原料——太西煤。以其为原料生产的煤质活性炭因其灰分低、吸附能力强、质量稳定而受到国际市场的青睐,长期出口韩国、日本、意大利、荷兰和美国等50多个国家和地区。宁夏地区煤质活性炭质优量大,出口量占到全国出口总量的三分之一。

一粒粒黝黑如米粒般大小的活性炭颗粒,犹如黑色精灵,托举着塞上江南地区人们的致富梦想,更承载着融入国家“一路一带”战略,适应经济新常态,推动活性炭产业转型升级的机遇与挑战。

作为宁夏地区出口活性炭的检验监管部门,宁夏检验检疫局结合产业发展实际,在严格监管出口活性炭生产企业的同时,积极探索出了一条符合实际情况的检验监管新路,夯实了宁夏作为“一路一带”战略的重要支点地位。

聚焦改革 给予政策营养液

“新形势下要想谋求发展,有所作为,就必须改革创新,转变重检验轻监管的执法模式,改变执法方式,这才是一个执法部门安身立命的根本”,这样的改革需要勇气,更需要智慧。

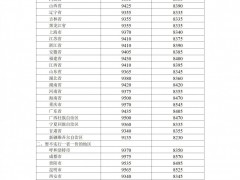

宁夏局积极抓住改革创新良机,从服务外贸发展大局出发,将出口活性炭监管工作重点向事中事后监管转移。依据出口活性炭生产企业出口规模、产品质量、自检自控能力及企业诚信等情况,从近40家生产企业中经考核选取了约五分之二的企业试点实施“抽批检验+符合性验证”的多层级检验监管模式。宁夏局给予试点企业差异化监管,在政策上给予最大程度通关便利。去年,按企业自检结果即报即出的出口活性炭批次共有1407批,占出口活性炭总批次的六成多。不仅优质出口活性炭企业喝到了“甘泉”,也起到了示范效应,带动了更多企业重质量讲诚信,为企业增强产业竞争力注入了一剂正能量。

主动执法 360度监管无死角

煤质活性炭曾经是危险化学品名录的成员之一,而今刚刚调整出目录。活性炭的“身份”变了,但确保产品质量安全的职责没有变。面对新形势,宁夏局积极转变监管方式,确保监管到位,确保出口活性炭产品质量安全。

宁夏局通过加强过程监管,改变传统批批检验模式,动态管理实施差异化管理模式的出口活性炭企业。对于直接放行的单证做到即报即放,提高验放效率。定期对企业进行监管,若发现不合格或不诚信的问题即取消验证放行模式,重新纳入批批检验。2014年,出口活性炭检验监管不合格批次不降反升,同比增长了16倍,差异化管理的效果已经显现。

穿越屏障 畅通通关环境

黄河之水,奔流不息;区域合作,通关便捷。宁夏与沿海隔着千余公里的遥远路途,宁夏局与口岸局的携手合作,让活性炭的出口之路走的更顺、更畅。

2014年,宁夏局与京津沪深鲁五地直属检验检疫局签署直通放行合作备忘录,出口活性炭即享受了直通放行便利,企业凭宁夏局签发的通关单即可在五地直接办理通关。有了合作机制,“屏障”自然消除了,受益于通关便利化的出口活性炭企业大大节省了通关时间及费用,得到了真真切切的实惠。

2015年,宁夏局与沿黄各检验检疫局及新疆局构筑的“9+1”检验检疫一体化通关模式,实现出口直放,将会进一步便利出口活性炭等产品的出口。

“新模式实施后,我们产品的通关速度更快了,省下来的仓储、交通费用一年下来也是一笔可观的收入。”宁夏华辉活性炭公司负责人不无感慨地说。

选树标杆 搭建交流平台

“有了标杆,就有了比学赶超的‘众矢之的’。”宁夏广华奇思活性炭公司经理如是说。事实上,该企业就是在比学赶超的干劲中成长起来的。

宁夏地区出口活性炭生产企业众多,经营、生产、自检自控能力参差不齐,如何唱好宁夏地区出口活性炭质量“好声音”,曾作为一道难题横亘在了宁夏检验检疫人的面前。

破解这一难题考验着宁夏检验检疫人的智慧。宁夏局紧跟改革形势,主动转变思想,从辖区内选择两家质量管理水平高、诚实守信、质量稳定、出口批次量大的出口活性炭生产企业,树为质量安全示范企业,在行业内营造比学赶超氛围,促进产业整体质量提升。给予标杆企业政策倾斜,及时调整对其监管模式,采取即报即放方式,不再实施现场抽批检验,加大事中事后监管力度,切实促进企业提质增效。

立足新的起点,谋取新作为;抓住新的机遇,适应新常态。服务宁夏出口活性炭产业发展只是宁夏局服务地方经济发展的一个缩影。“一带一路”战略给处于重要支点地位的宁夏外向型经济发展带来更大机遇,也为宁夏出口活性炭产业的发展点燃了助推剂,宁夏局也将积极发挥检验监管职能,为产业发展提供更为优良、更为充足的“助燃剂”。

网站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于弘扬石化精神,传递更多石化信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。