|

根据IHS Markit估计,全球范围内新增石油项目平均全周期盈亏平衡成本从2017年的42美元/桶升至2018年的44美元/桶,增幅仅有5%。2018年平均全周期盈亏平衡成本较2014年57美元/桶下降了近20%。尽管国际油价和上游勘探活动有所回升,但长期的产能过剩和美国以外地区勘探生产活动持续复苏,将在未来几年内抑制成本过快增长,预计全球主要油气区块的成本仅增长2%~5%。

|

|

1、全球油气产能过剩,多数油气产区生产成本可与美国页岩竞争

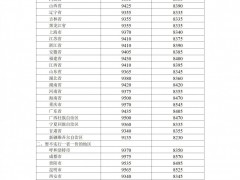

经济衰退期间,石油行业在降低上游成本方面取得了重大进展,服务业成本降低带来的收益超出了周期性通缩的影响。2018年平均全周期盈亏平衡成本较2014年下降了近20%,据IHS Markit估计,大多数大型油气区块的新增项目盈亏平衡成本均低于60美元/桶,而2014年这一临界值值为90美元/桶。目前,只有中国和加拿大矿采油砂新增项目的盈亏成本高于60元/桶。2018年新增上游项目多分布在非OPEC国家及地区,包括美国墨西哥湾深水地区、巴西、北海和俄罗斯等地区的项目成本均低于美国页岩油气成本47美元/桶。

全球平均上游成本在2017年触底,2018年开始回升。然而,产能严重过剩将制约周期性通胀和结构性成本下降,这意味着在2020年前成本回升很有可能会受到抑制。预计今年全球新增石油项目的全周期盈亏平衡成本仅微增5%,即从2017年全球平均水平的42美元/桶增至44美元/桶。

从纯经济学理论上来看,成本大幅下降促使一些大型石油供应增长地区成本可与美国页岩油竞争,且有可能成为未来几年抑制油价上行的重要因素,除非地缘政治因素超过基本面。此外,即使在行业复苏的情况下,过去几年中取得的成本下降带来的收益也是可以持续的。

2、到2025年周期性成本下降或将消失

例如,由于深水项目投资巨大且在全球上游管道项目中占比较大,其资本支出和运营受成本油价下降的冲击较大。一些大型项目被迫延期,最终投资决策(FID)的总设计运输量从2013年140万桶/日降至2016年的15万桶/日。然而,自2014年以来,运营商已经将开发成本降低了近35%,其中多数大型深水项目成本甚至降至45美元/桶左右。

由于项目经济性的提高和油价回升,截至目前,已获批管道项目的设计运输量已经从2016年的15万桶/日回升至2017年的60万桶/日。

为了达到更高的价格和持续降低成本,预计未来几年审批速度将继续加速,而这一增速将对中期全球石油市场产生重大影响。

由于海上设备和油服产能过剩(钻机、员工、维修船队、造船厂等)及海上项目活动恢复相对缓慢,预计未来两年,油气盈亏成本升幅将保持在5%以下,上游资本支出成本指数(UCCI)和上游运营成本指数(UOCI)相对稳定,将与2017年水平持平。

从中期来看,随着油价回升和海上开发活动增加,预计到2025年周期性成本下降或将消失,而随着新工艺成为常态,较大一部分结构性成本下降仍将持续。预计未来10年,油气项目整体成本将保持在2014年之前的高点以下。

3、周期性成本和结构性成本共同制约油价

成本下降大致可分为两类:周期性(通货紧缩)和结构性(效率提高和方案优化)。截至目前,约60%的成本下降是周期性的。

周期性(通货紧缩):是指由于油价下跌导致的成本下降,包括钻机日费、原材料及油服供需,其直接影响上游活动和服务行业的定价权。由于供应过剩促使成本大幅下滑,这部分成本紧缩可能会随着经济活动和油价回升而逐渐放缓,但由于目前服务行业仍然存在严重的产能过剩,预计到2020年,不太可能恢复到大跌前的水平。

结构性(提高效率):在结构性成本下降中,提高效率的贡献占比最大,主要是指由于改善项目操作而带来的成本下降,例如缩短钻井时间、高效的完井操作所带来的更高生产效率和经济型,数字技术应用带来的成本消减,尤其是标准化的设备的使用等。经过长期低油价的影响,这些结构性收益在公司文化和经营方式上的作用越来越根深蒂固,预计这些结构性成本降低在一段时期内难以改变。但结构性成本下降很大程度上取决于公司管理层的领导力和决策力,因此,这类成本下降幅度和可持续性在各个公司会有所不同。

结构性(方案优化):这涉及到从原始设计到油田开发理念的改进,将项目分成几个阶段进行,而不是一次性运作一个大项目,以加速现金流和提高回报率。但目前使用这种方式降低成本相对较少。

即使在行业复苏时期,仍有很大一部分成本降低措施可继续沿用,如2018年40多个大型油气产区(除OPEC和美国页岩油气外)的平均盈亏成本低于60美元/桶,除非全球石油供应发生大量中断(由于地缘政治局势紧张或国家经济崩溃),否则,这将会成为制约油价上涨的关键因素。

免责声明:本网转载自其它媒体的文章及图片,目的在于弘扬石化精神,传递更多石化信息,宣传国家石化产业政策,展示国家石化产业形象,参与国际石化产业舆论竞争,提高国际石化产业话语权,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,在此我们谨向原作者和原媒体致以崇高敬意。如果您认为本站文章及图片侵犯了您的版权,请与我们联系,我们将第一时间删除。