近日,由兴发集团与66云链联合打造的固危废管理系统——“固危废和副产品安全风险管控平台”,在工信部国家工业信息安全发展研究中心主办的第六届工业互联网大赛中,荣获“最具发展潜力奖”!

这一荣誉,不仅是对兴发集团在绿色发展与科技创新方面的高度认可,也为整个固危废管理行业破解“合规与提效双重困局”提供了鲜活样本。

更重要的是,这套固体废物管理平台的成功应用,标志着固危废管理从传统线下走向了智能数字化的新阶段。

从兴发获奖,看固危废数字化管理的变革之路

作为国内工业互联网领域最具权威性的赛事之一,本届大赛聚焦“新要素”“新材料”“新型电力系统”三大方向,吸引了1083支队伍、3631名参赛者激烈角逐。

在近20位来自产业界、学术界、投资界评审专家的多维度综合评审下,兴发集团凭借其创新性的固危废数字化管理解决方案,脱颖而出。

事实上,兴发集团的突围,恰好回应了产废企业在固危废管理中普遍遇到的困境:

· 环保督察突击检查,台账资料紧急补录,固危废台账自动化需求迫切;

· 转运联单漏填、错填频繁,急需固危废运输合规监管的系统支持;

· 合规要求高企,缺乏固危废出入库管理系统提升流程效率;

· 数据孤岛严重,固危废和副产品数字化管控难以形成闭环;

· 副产品利用价值低,急需副产品资源化利用平台释放效益。

固危废监管升级,行业迎来新拐点

2025年1月,生态环境部重磅发文,提出固体废物管理必须实现全过程管控、动态监控、数据协同治理。

在这样的背景下,仅靠传统纸质台账和零散系统早已无法应对,产废企业亟需搭建高效的固体废物管理平台,实现固危废数字化管理的转型升级。

与此同时,《工业固废产生单位规范化管理指标及抽查表》中明确提出了28项硬性监管指标,对固危废出入库管理系统、运输合规、数据同步、台账完备等方面提出了更高要求。

面对这一趋势,兴发集团深刻意识到,唯有通过系统化、智能化的固危废和副产品数字化管控体系,才能在政策监管与企业运营之间寻找到新的平衡点。

破解之道:兴发集团与66云链的创新实践

兴发集团选择了与66云链深度合作,围绕固危废管理系统搭建了一套覆盖全流程、闭环协同的数字化解决方案。

(一)三大系统建设

· 固体废物管理平台:统一标准化数据采集、规范流程管控;

· 固危废业务子系统:联动运营流程,实现固危废出入库管理系统闭环;

· 政府监管平台对接接口:数据自动推送,减少重复填报。

(二)十三大功能模块支撑

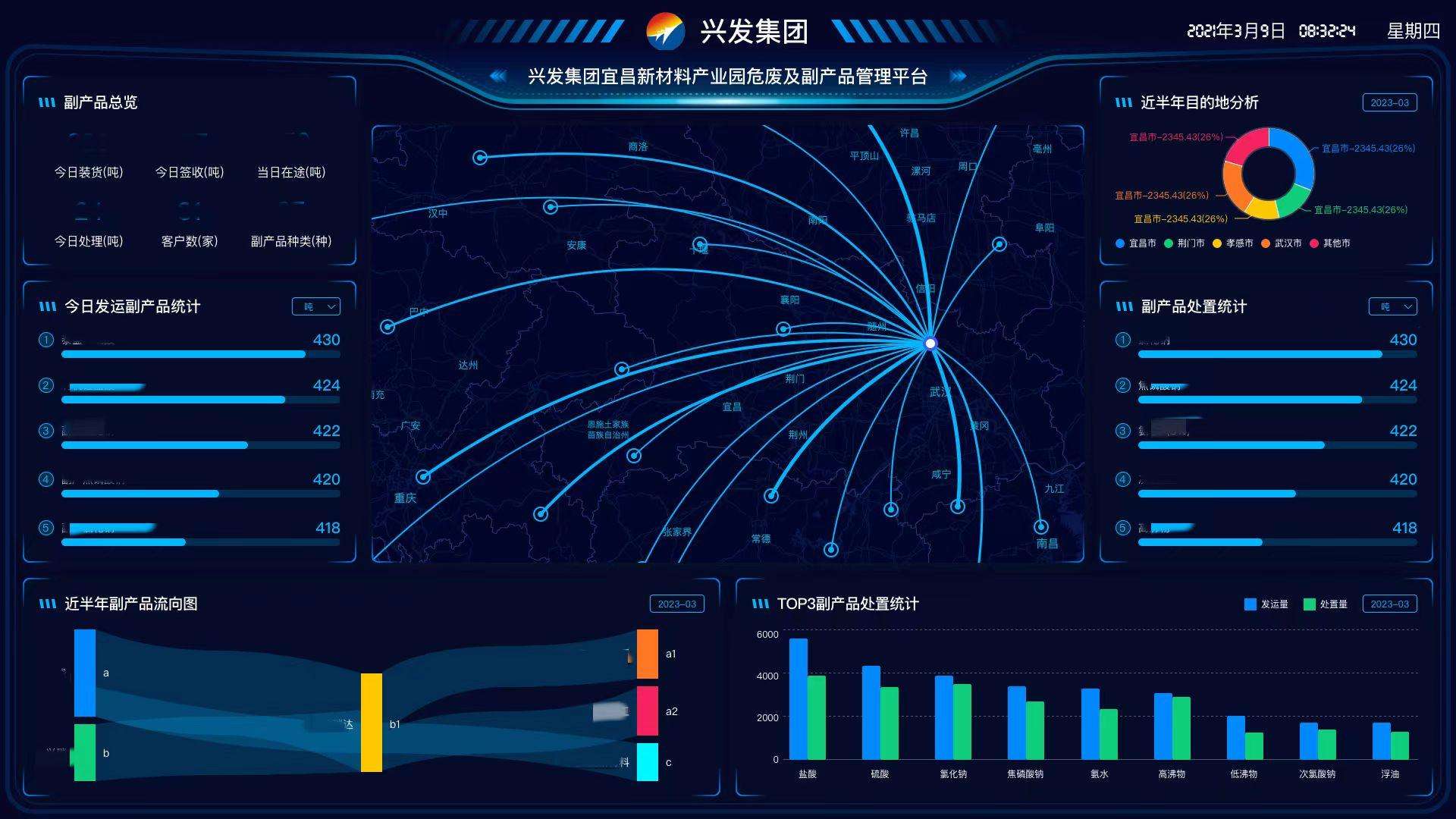

涵盖台账管理、计划管理、固危废运输合规监管、风险预警、流向监控、数据可视化分析等功能,形成完整的固危废全生命周期管理体系。

同时,通过固危废台账自动化功能,彻底告别了传统人工统计报表的低效模式。

此外,系统内置副产品资源化利用平台功能,支持智能撮合,实现副产品的高效利用与价值释放。

平台成效:数字化管理带来质的跃升

平台上线后,兴发集团在固危废和副产品管理方面取得了显著成效:

· 31家产废单位将统一纳入固危废管理系统管理

· 固体废物出入库数据实时采集,流向全程可视化

· 货物流向智能追踪,副产品签收率由50%提升至97%

· 运输车辆、人员资质合规率达100%,危废运输合规监管效果显著

· 台账报表自动生成,整体管理统计效率提升90%

通过固危废数字化管理,兴发集团有效降低了合规成本,提升了应对环保督察的韧性,同时借助副产品资源化利用平台,实现了副产品商业价值的挖掘与流通。

整个固危废全生命周期管理过程,真正实现了线上闭环、数据贯通、风险前置。

趋势洞察:固危废数字化转型势在必行

兴发集团的实践证明:

· 单一应对合规已无法满足新时代要求,必须构建系统化、平台化的固危废管理系统;

· 以副产品为价值点,通过副产品资源化利用平台,才能真正实现从“合规中心”到“价值中心”的转型;

· 固危废全生命周期管理、固危废台账自动化、危废运输合规监管,将成为产废企业的基本盘。

未来,随着监管进一步升级,产废企业唯有依托固体废物管理平台和固危废出入库管理系统,实现固危废数字化管理与副产品智能撮合,才能在绿色转型中行稳致远。

66云链将继续携手更多行业伙伴,共同探索固危废和副产品数字化管控的新未来,为企业高质量发展注入新动能!