坐落在大山深处的湖北尧治河化工股份有限公司全景。

村办企业节能不怕花钱

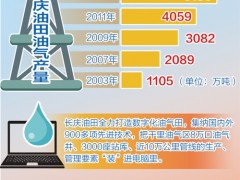

记者乘火车来到离神农架最近的一个火车站,又乘汽车向神农架腹地深入。整个神农架山区面积有3500平方千米之广,这里不仅保存有国内罕见的原始森林,而且还有富冠全球的磷矿资源。仅尧治河村所在的襄阳市,其磷矿远景储量就达5亿多吨。记者历经了整整一天的山路颠簸,终于来到尧治河化工股份有限公司所在地——湖北保康县尧治河村。

走进这个村庄,记者发现这里的风景与神农架其他地方不一样。宽阔的水泥公路像一条玉带伸展在青山绿水之间,一幢幢红瓦白墙的小别墅坐落在公路两旁,而这些小别墅都是尧治河村民的住房。随便走进几户村民家中,家家的陈设都像星级宾馆,家家都有小轿车。记者了解到,尧治河村的农民人均纯收入去年已超过1万元,尧治河村还获得了“全国文明村”等荣誉。

村里一位王大爷告诉记者,原来的尧治河并不是这样富裕的。由于这里地处大山深处,平均海拔1600多米,“山大梁子多,出门就爬坡”,“四月还下雪,八月就打霜”,环境、气候恶劣,农业收入很低。虽然这里很早就发现了磷矿,但没有公路运不出去。直到1988年,全村仍是“吃的供应粮,穿的烂衣裳,点的煤油灯,住的破草房”。村里人能过上这样的好日子,全靠带头人——村党委书记孙开林,是他带领全村人发展起了磷矿开采业和精细磷化工产业,尧治河人才得以走上致富之路。

尧治河化工股份有限公司就是尧治河人办起来的村集体控股的企业。2008年,为了改变尧治河单纯卖磷矿石的初加工产业模式,孙开林果断决策,在马桥工业园区征地237亩,投巨资建设万吨级黄磷生产装置及下游精细磷化工生产装置,发展磷矿精深加工产业。孙开林对公司副总经理兼总工程师徐先海说:“黄磷炉建设一定不能落后,一定要搞节能减排、循环经济,要技术创新,不要怕花钱。”

徐先海可称得上国内黄磷行业专家级人物,从事黄磷生产近30年,对黄磷业内先进的节能减排技术了如指掌。他带领着黄磷项目的设计、建设团队,把公司领导节能减排的总体思路很好地付诸了实践。

徐先海在接受记者采访时说,尧治河化工的黄磷生产能效能进入国内先进行列,最关键的因素是先后实施了9项技术改造。一是对黄磷炉盖进行了技术改造,把拱形炉盖改为平顶炉盖,重新调整了电极分布位置,使生炉料的预热层和热炉料的熔池都扩大了,获得很好的节电、增产效果;二是把黄磷淬渣水的无组织排放改为有组织排放,提高了磷回收率,改善了环境;三是将炉子的水封改为砂封,方便了操作;四是将炉子原先的7根下料管改为13根下料管,实现了科学、精准布料,达到良好的节电效果;五是将炉气的3塔洗涤改为4塔洗涤,降低了尾气温度,提高了黄磷回收率;六是将原来尾气回收的二级水封改为三级连锁,提高了尾气回收的安全性,一旦尾气利用装置出现意外马上可以放空;七是黄磷炉操作全部采用DCS智能控制,实现电极自动升降、科学下料、安全监控等生产最优化操作,达到节能减排目的;八是对黄磷炉电极分布进行了节能改造;九是对黄磷生产的余热进行了逐级利用,高于60℃的热水都利用起来了。

尧治河化工虽然起步较晚,但其技术却是高起点。图为公司的磷酸余热锅炉装置。

先进节能技术全都用上

“公司虽然起步比较晚,但在节能方面可谓费尽心思。”技术工程部副部长秦忠良,是尧治河化工从国内一流磷化工企业引进的人才,他对公司每一步的节能改造都十分熟悉。

“公司的这台黄磷炉刚开起来时,能效指标并不理想,电炉电耗在吨黄磷14500千瓦时左右,只达到行业平均水平。通过仔细观察,我们发现这台黄磷炉存在炉料挂壁的问题,不仅容易发生喷料安全事故,而且因炉膛压力高,炉壁火苗乱窜,车间里烟气弥漫,能耗也升高了不少。”秦忠良告诉记者,经过技术人员的分析,这主要是由于电极分布不合理、电热熔池过小的缘故。

于是,技术工程部提出了一个炉盖改造的方案。刚刚新买的炉子就要动大手术,厂里不少人都表示怀疑。但徐先海等技术业务骨干凭着多年的黄磷生产经验,对这一技改充满信心。技改实施后,炉况果然大为好转,出炉不困难了,烟气也不外泄了,电耗也降下来了。

黄磷尾气是黄磷炉排放的烟气,其主要成分是一氧化碳,有很大的利用价值,也是黄磷企业进行节能改造很有潜力的一个环节。但由于烟气的压力和成分不稳定,一些企业害怕爆炸不敢利用,任其放空。

“敢于尝试,才会有所收获。”秦忠良告诉记者,为进一步提高生产能效,尧治河化工上了一台余热利用锅炉,用黄磷炉尾气做燃料生产蒸汽;同时实施黄磷生产操作的计算机优化控制系统、磷泥回收等技改项目。正是由于采用了这些先进的节能技改,尧治河化工的电炉电耗降到吨黄磷14000千瓦时,综合能耗降到吨黄磷3吨标准煤,能效指标进入全行业前三的先进水平。

记者在生产现场发现,尧治河化工的黄磷尾气利用确实有着不同于其他企业的独到之处。一座4500立方米的煤气柜,先把黄磷炉尾气引入气柜,使尾气的压力保持稳定,再引入尾气锅炉燃烧,使得尾气锅炉的安全性和燃烧效率大大提高。

企业的相关负责人还告诉记者,现在由于各装置的余热都进行了回收利用,不仅原来的燃煤锅炉不用烧了,而且回收的余热还有富余,黄磷尾气储罐的燃气常常用不完。企业正在做规划,下一步将利用黄磷炉尾气生产甲酸钠等碳一化工产品,提高尾气利用的附加值。

此外,尧治河化工在马桥工业区完成了两期工程,共计10个产品的项目。一期工程已批量生产,包括黄磷和赤磷两个产品;二期工程正在试生产阶段,包括磷酸、次磷酸、次磷酸钠、四羟甲基硫酸磷、焦磷酸钠、饲料级磷酸三钙等8个精细磷化工产品。各生产线之间的产品衔接和废物、废热的综合利用均注重了循环经济理念,通过利用磷酸反应热和磷酸盐尾气燃烧,每年可节约标准煤1万吨以上,基本可不用燃煤锅炉;利用废气生产阻燃剂产品、利用废渣生产磷酸钙产品也均获得成功。

记者在生产区看到,这些项目的建设确实是做到了技术高起点、装置规模化,业内一些先进的节能技术装备在这里均得到应用。如黄磷尾气锅炉、磷酸余热锅炉、磷酸盐余热锅炉、窑法磷酸生产、磷泥回收处理等先进的节能减排工艺设备,都在平稳运行,难怪尧治河化工的黄磷生产能效能进入国内先进行列。

尧治河化工注重从源头抓节能。从不同矿洞采来的磷矿石都运到配矿场,进行统一配矿。

科学采矿从源头促节能

尧治河化工的能效指标能进入全国先进行列,还有一个重要因素就是他们从源头开始,注重在生产全过程中抓节能降耗。

尧治河人是从磷矿开采起家的。当初,尧治河人决定要搞磷矿规模化开采,但这首先必须要有出山的公路。尧治河地处大山深处,群山叠嶂,村里人祖祖辈辈都是走羊肠小道翻山越岭出山的,要修一条能走汽车的平坦公路比登天还难。在孙开林的带领下,尧治河人没有伸手向国家要一分钱,自己组织起来施工,劈山开岭,硬是打通了一条通向山外的80多千米水泥公路。

记者沿着这条令人赞叹的公路,来到尧治河化工公司的一处配矿场。只见一辆辆大货车拉着从不同矿洞采来的磷矿石卸在这里,混配成不同品位的磷矿产品。一位姓许的主任向记者介绍,尧治河磷矿生产基地位于宜昌、襄阳、十堰和神农架的交界处,地处我国第四大磷矿的中心地带,磷矿品位高、储量大,分布在保康、房县两县四镇,磷矿保有储量为1亿吨,远景储量达到1.8亿吨以上。

许主任告诉记者:“尧治河化工磷矿开采也走过弯路。一开始不少磷矿是包给外地的矿老板开采的,他们常常采富弃贫,东挖一坑,西挖一坑,生态破坏了,资源浪费了,一到雨天矿渣泥石到处流,很头痛。而且剩下的贫矿卖不掉,只能自己用,原料没有保证,生产能耗就高。”

此后,当地政府大力开展磷矿治理整顿,禁止乱采滥挖,全县的采矿证只保留了尧治河化工公司一张。公司采的矿进行统一混配,供应公司内部使用的磷矿,其品位和成分能保持稳定,也使生产保持稳定,电炉电耗自然降低。

常年与磷矿石打交道,许主任练就了一手过硬的配矿本领。他从地上捡起一块散落的矿石,掂掂分量,对着阳光眯着眼瞅瞅,把它扔进了同类品位的矿石堆里。他指着几堆颜色不一的矿石堆告诉记者,那泛白色的矿石品位在40%左右,棕色的矿在38%上下,黑色的矿在27%~28%。

“这是什么矿?”记者指着一堆黄白相混、泥一样的矿问道。

“这叫泥巴矿。泥巴矿是一窝一窝的,产量很小,一般是配给自己用的。别看其貌不扬,品位在40%以上。”许主任说,“所以,只要磷矿的品位和成分保持稳定,就能从源头上促进节能。”

操作工正在查看黄磷炉尾气利用装置运转情况。 (图片由刘方斌摄)